令和4年度の活動状況

薩摩川内市で「平佐の杜」整備活動を始めました[2023.03.23]

薩摩川内市の文化財となっている平佐北郷(ほんごう)家墓地

平佐北郷家は、1595年から川内の平佐城城主として封ぜられ、以来15代にわたりこの地を治めてきました。北郷家墓地周囲の緑地は、その居城跡地の一部で、現在では「ひらさ北郷桜まつり」が開催されるなどして地域の人たちの憩いの場として親しまれています。

現在、ここは北郷家の当主の子である北郷萌祥氏が代表の「萌桜会」が管理していますが、さらに多くの市民に親しまれるよう「平佐の杜」として緑地の整備を進めこととなりました。

「平佐の杜」の整備にあたっては、緑の募金事業の助成をいただきながら森と木の研究所と萌桜会が協働活動として実施することとしています。

令和5年3月12日には、50名を超える市民が参加して植樹活動などが行われました。

一斉活動日に参加した市民

北郷代表の挨拶

植樹方法の説明

家族みんなで木を植えます。

当日は、ヤマザクラ20本、紅白の梅6本、

イロハモミジ10本、ハナミズキ10本を植えました。

生い茂った竹の除伐、一カ所に集めて整理します。

子供たちには八つ橋の塗装もしてもらいました。ペンキが付かないかヒヤヒヤ。

平佐の杜にかつて竜神池のあった湿地にはビオトープ(生物の生育できる環境)を計画し、会員の岸野さん(ビオトープ施工管理士)の指導で整備を進めました。

ビオトープ池にスギ材で八つ橋を設置

北郷代表の八つ橋の渡り初め

南九州市大丸小学校で木工教室を開きました[2023.02.24]

令和年2月21日火曜日、南九州市川辺町の大丸小学校で午後の学習時間にスギ材を使用した木工教室を開きました。

木工教室には全児童が参加し、6年生は後輩に卒業記念として残すテーブル・ベンチを、5年生以下は、いすをつくりました。

まずはじめに、森と木の研究所の木育インストラクターから近くの森林で育ったスギ材を使うことやこの木工教室とSDGsとの関係などについての話を聞いてから工作を始めました。

6年生は電動ドライバーを使用した組み立てから最後のペンキ塗りまで立派な作品ができました。

低学年の児童は先生方の指導を受けながら

組み立てたテーブルベンチに座ってご満悦

今年卒業の6年生

塗装まで終わったテーブルベンチ

千本桜の森で植樹活動を行いました[2023.02.24]

雨の中を肥後産業の社員をはじめ、50名余りが参加してくださいました

令和5年2月19日(日)、指宿スカイライン頴娃インター近くの「千本桜の森」において植樹活動を行いました。

「千本桜の森」は、株式会社肥後産業所有の森林で、指宿スカイラインに沿っており、美しい森づくりを目指して森林整備を行っているものです。

当日は、50名余りの社員及びその家族が参加してソメイヨシノ100本、ヤマザクラ80本、オオシマザクラ20本を植えるとともに伐採した広葉樹の株の芽掻き作業をしました。

受付で軍手と移植ごてを配布

肥後忍会長のあいさつ

始めに植え方の説明

親子で助け合いながら植えます

雨と強風と寒さの中で植えました

併せて切り株の芽掻き作業も行いました

僕たちも頑張りました

最後に肥後社長のあいさつ

番所鼻海岸防災林に防風垣を作りました[2023.02.24]

頴娃おこそ会の皆さん方と一緒に作業しました

昨年12月に植栽したハマヒサカキなど苗木の健全な育成のために、スギ材を使用した防風垣を1月14日(土)設置しました。作業は、頴娃おこそ会の皆さん方の協力を得ながら最後の塗装まで順調に進められました。

塗装色は、シルバーグレイという色で大変おしゃれな色合いとなり、森に設置するにはもったいないという声もありました。

また、当日は、10月に作製・設置済の「丸太のぼり」の塗装まで、併せて実施しました。

防風垣作りは支柱建てが大変

丸太のぼりも順調に塗装されました

肝付町岸良学園の森林環境学習を行いました[2023.01.31]

みんなで協力しながらシイタケ原木にコマ打ちしました

令和5年1月14日(土)、岸良学園における「体験活動を通じて森林・林業を学ぶ学習」で木工教室とシイタケ栽培体験活動を行いました。

この活動は、岸良学園PTAと森と木の研究所が、鹿児島県の森づくり県民税を活用した「森林の体験活動の支援事業」で森林環境学習の一環として実施しました。

木工教室では、県産のスギ材を使用して椅子づくりを行いました。あらかじめ板と桟木をカットしキット化したものを、木育インストラクターである研究所の会員の指導を受けながら玄能(ハンマー)と釘で組み立てていきます。小学生から中学生まで全員が1時間余りで製作することができました。

シイタケ栽培では、シイタケが菌類であることを学んでからクヌギの原木にシイタケ菌のコマを打つ体験をしました。シイタケ栽培は、継続的に実施しており、毎年一定量を収穫できているそうです。

体育館に準備された木工教室の材料

助け合いながら椅子を作ります

それぞれ自分の作った椅子に座って記念撮影

電動ドライバーで穴あけも体験しました

皆で協働作業です

枕崎市から委託を受けていた妙見公園のスギ木柵などが完工しました[2022.12.20]

妙見の森さくら広場展望台

枕崎市から委託を受けていた妙見の森の木造施設が完成しました。

この事業は、森林環境譲与税を使用して、地域で生産された木材を使用して作る施設のモデルとなる事業で地域の方々と協働で建設する活動です。

今年度は、既設の古い木製防護柵やサイン類を撤去して、防護木柵、約35.7mと大型のサイン1基、小型のサイン1基や道標3基を設置する事業でしたが、このほど完成しました。

妙見の森入り口の大型サイン

さくら広場の小型サイン

歩道途中の道標

歩道西端の道標

妙見の森入り口付近の道標

番所鼻海岸防災林に「丸太のぼり」などの遊具を整備しました[2022.12.20]

出来上がった「丸太のぼり」で早速遊ぶ近くの保育園児

国土緑化推進機構の助成を受けて実施している番所鼻海岸防災林保全活動の一環でスギ丸太遊具を作りました。4mのスギ角材と購入したかごしま森林組合のスギ丸棒と組み合わせて作製しました。

「丸太のぼり」のほかにスギ板とスギ丸棒と組み合わせた「リス道」も整備しました。これらの整備には、本会員のほかに「頴娃おこそ会」の会員のお手伝いもいただきました。

角材を組み合わせて作製中

リス道の作製中

早速近くの保育園児が遊びに来てくれました(丸太のぼりとリス道)

南九州市番所鼻海岸防災林保全活動で植樹を行いました[2022.12.20]

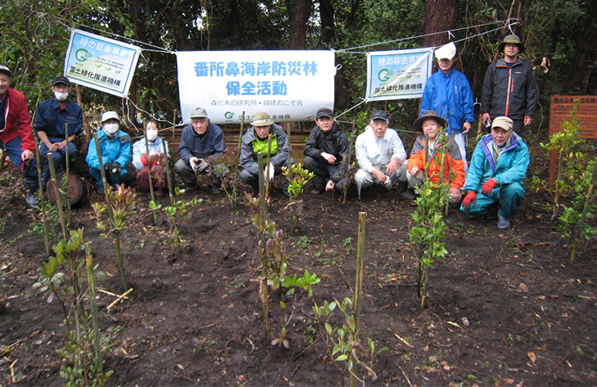

植栽した苗木の前で参加者の集合写真

令和4年12月17日、頴娃おこそ会の会員と海岸防災林の植栽を行いました。

植栽場所は、番所鼻海岸防災林の竹やツルの巻きついた林分を除伐してできたギャップ(森林内に生じた樹木の繁茂していない空間)です。

植栽した苗木は、ハマヒサカキ、マサキ、シャリンバイ、ウバメガシ及びマテバシイなど現在海岸林に繁茂している樹木を中心に8種、180本植えました。

当日はあいにくの雨でしたが当研究所と頴娃おこそ会の会員13人の参加者で、1時間半ほどで丁寧に植栽しました。植栽後は、開設した歩道にウッドチップを撒く作業でした。

すべての活動終了後は、現地で炊いた豚汁とおにぎりのふるまいがありましたが、活動の後の昼食は、格別でした。

植栽する苗木についての説明

植栽の様子

植栽の様子

開設した歩道にウッドチップの散布

徐々に歩道らしくなっていきます

鋳物の釜戸で炊さん

雨の中立ったままで豚汁を

南九州市大丸校区の「大丸みらいまつり」に木工教室を出店しました[2022.12.20]

令和4年11月27日(日)、南九州市の大丸校区が実施した「大丸みらいまつり」に出店依頼があり、森と木の研究所からは木工教室を開催しました。

当日は好天にも恵まれ、コロナ禍で3年ぶりということで、終日、大丸地区をはじめとする地域の人々の参加が多くありました。出店は、地域の農産物の販売や歌などの出し物など地区の住民中心にありました。

森と木の研究所では、スギ材を使用した椅子を作る木工教室でしたが、子供をはじめ、30人余りの方々に参加していただきました。

会員の指導で椅子を作る子供たち

大人も童心に帰って一生懸命

南九州市馬事公苑子どもの森で「子どもの森づくり」活動を行いました。[2022.11.24]

国土緑化推進機構から助成を受けて実施している馬事公苑子どもの森づくりの活動を令和4年11月20日、行いました。

当日は朝まで雨でしたが、活動の始まる頃には止み、南九州市田代児童クラブの子供さん方をはじめとする地域の方々30名が参加し、植樹や木工教室など森の中で体験活動を実施しました。

植樹は、ヤマザクラなど花の咲く木150本を丁寧に植樹しました。木工教室では、スギ材の板材と角材を使用して椅子を作りました。

昼食は、大鍋に薪で調理した豚汁とおにぎりのふるまいがありました。豚汁がおいしくて3杯もお替りした子供もいました。

また。新しく作った、三角の家や丸太のぼりなどで楽しく遊びました。さらに馬の家族のご厚意で馬とのふれあいの体験もありました。

開会式の様子

植樹活動

私たちも植えたよ

鍬を使って

150本植えたよ

薪で炊いた豚汁

おいしくいただきます

ウッドデッキで木工教室

大丈夫?

もうすぐできるよ

自分の作った椅子に座り記念写真

馬車にも乗ったよ

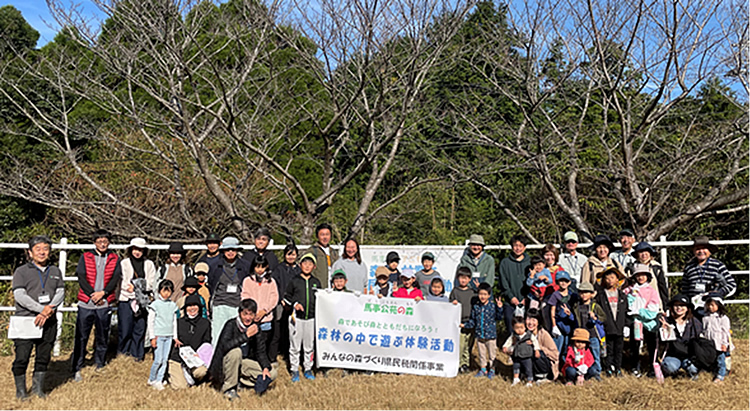

南九州市馬事公苑子どもの森で森とのふれあい活動が行われました[2022.11.14]

鹿児島県のみんなの森づくり県民税事業て実施している森とのふれあい体験活動を令和4年11月6日、南九州市馬事公苑子どもの森で実施しました。

当日は、12家族 約50人が参加して秋の一日を森の中で楽しみました。

それではその様子を

まず昼食用炊飯用の薪を運びます。

さあ森の探検に出発です。

スギさんチームとヒノキさんチームに分かれて

森の話を聞きながら

登りは杖をついて

これはなんだ?

新登場のジップライン

丸太渡りは順番に

リス道ですジャンケンで勝った方が進む?

新登場の丸太のぼり

相変わらず人気の森ネット

一本ブランコはスリル満点

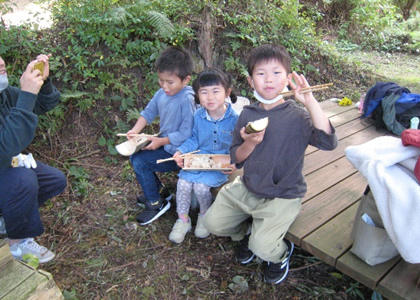

モウソウチクで釜めしを炊くのが定番

竹で自分の使うはしと食器を作る

さあ炊けたよ 並んで

チョーうまい

ネイチャーゲームでは生け花を

馬車にも乗りました

南九州市頴娃町の番所鼻海岸防災林保全活動を実施しました[2022.10.25]

昨年から国土緑化推進機構の助成を受けて実施している番所鼻海岸防災林保全活動を令和4年10月12,13日の2日間、「頴娃おこそ会」の皆さん方と協働活動を実施しました。

昨年同様に、ツルや竹の生い茂った防災林の除伐作業や昨年植栽した林分の下刈り作業、歩道の整備及び丸太遊具(丸太のぼりとリス道)の設置などです。

12月には、昨年同様に大川こども園の子供たちにも参加していただき植樹も実施する計画です。

12日の夜は、森と木の研究所と頴娃おこそ会のBBQ交流会も行われ、交流を深めました。

バックホウによる除伐

除伐した雑竹類の山

歩道の計画位置

丸太遊具(丸太のぼり)の製作中

入野海岸防災林現地調査の報告に併せて森と木の研究所の現地研修を行いました[2022.10.03]

四万十川沈下橋

足摺岬

令和4年9月25日~27日、入野海岸防災林現地調査の報告に併せて森と木の研究所の現地研修を行いました。

現地は、入野海岸林をはじめ、足摺岬、土佐清水港、大岐海岸林、四万十川及びジョン万次郎館など見学し、一本釣りカツオのたたき、四万十アユの塩焼き、四国の銘酒土佐鶴などを堪能しました。また、宿泊は、現地調査を実施した入野海岸林内にあり太平洋を望む景観の素晴らしいホテルでした。

四万十川沈下橋にて

四万十川の清流

常緑広葉樹が主林木の土佐清水市大岐海岸林

(マント群落形成が完璧で安定した海岸林)

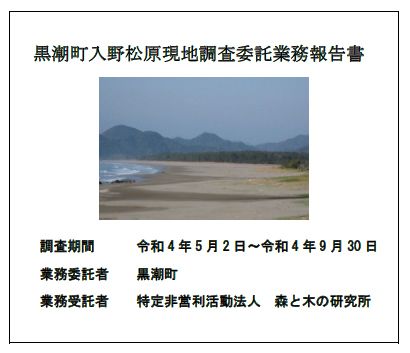

高知県黒潮町から業務委託を受けていた入野海岸防災林現地調査を完了し、その報告書を提出しました[2022.10.03]

コドラート調査の様子(樹高測定、伐根から樹齢の推定)

この調査は、森と木の研究所が高知県黒潮町から業務を受託し、令和4年5月から調査を進めていたもので、9月22日までに取りまとめ、9月26日にその結果を報告しました。

調査の対象は、入野海岸林のうち、前線の黒潮町林と県有林の部分約16haで、白砂青松の美しい海岸林を保全するための前提となる調査でした。

現地では、コドラート調査4カ所、ライントランセクト調査4本で、それぞれ植生、土壌などについて調査し、その結果を取りまとめるとともに、特にクロマツの管理と保全について詳細に報告しました。

黒潮町では、この報告書を基に保全計画を樹立し、保全活動を実施していく予定です。

高知県黒潮町の入野海岸林の現地調査を行いました[2022.5.24]

高知県黒潮町入野海岸防災林

当研究所では、令和4年度に高知県黒潮町から「入野松原現地調査委託業務」を受託しましたが、この受託業務に基づく現地調査を令和4年5月18~21日に実施しました。

入野松原は、黒潮町の中心部市街地、住宅地及び耕地等を保全している需要な防災林ですが、近年、マツクイムシ等の被害のため、町当局としても危機感を持ち、マツ林の保全を図るための実態調査を当研究所に委託したものです。

遠方の県外からこのような依頼があったことに戸惑いもありましたが、当研究所の活動実績等をもとに選定してくださり名誉なことだと受託することとしました。

調査には、研究所から大坪、岸野及び寺師が当たりましたが、天気に恵まれ、ライントランセクト調査、コドラート調査など円滑に進められました。今後、現地調査結果を踏まえて、取りまとめ、夏ごろまでには報告できる見込みです。

後背地のラッキョウ畑

伐根から樹齢の推定

森林土壌調査

コドラート調査

ライントランセクト調査

樹高調査

海食崖の調査

馬事公苑子どもの森の下刈りを行いました[2022.5.24]

馬事公苑子どもの森にはこれまで「ミツバチの森づくり」活動などで、花木類を中心に約500本の植樹を行っていますが、毎年2回の下刈りを実施してきています。

今年の第1回目の下刈り保育を、5月14日実施しました。

花咲じじいプロジェクトによるヤマザクラの鉢上げ作業をしました[2022.4.26]

鉢上げした県内各地のヤマザクラ苗(出水市船橋緑化)

令和4年4月22日、出水市大野原の有限会社船橋緑化において、花咲じじいプロジェクトによるヤマザクラの鉢上げ作業をしました。

この苗は、昨年9月に県内各地から採取したヤマザクラの種子を姶良市蒲生にある鹿児島県森林技術総合センター内の温室において播種し、育苗してきたものです。

森林技術総合センターの指導と適切な管理作業の結果、発芽率は推定90%にのぼり、苗長約10cmのすばらしい苗を取得することができました。

当日は、晴天の下で会員5名が参加し、会員である船橋緑化の船橋樹木医の指導でスムーズに作業が進捗し、1,200鉢あまりの鉢上げ作業を行いました。

順調に生育すると来年春には、出荷できる50~60cm程度まで成長することが期待されます。

順調に育ったヤマザクラの苗(森林技術総合センター内の温室)

船橋さんの鉢上げ指導の様子

木陰で楽しい作業 順調にはかどります

苗木1200鉢は、今後、出水市の有限会社船橋緑化で大切に育てられます

令和4年度市町村林務担当職員研修を開催しました[2022.4.26]

熱心な研修の様子

令和4年4月14,15の2日間にわたり、鹿児島県自治会館において市町村林務担当職員研修が開催されました。

この研修は、毎年、新たに林務担当になった市町村職員等を対象とし、当研究所と鹿児島県市町村行政推進協議会が共催で開催するもので、今年度は、県内各市町村から28人の受講生が参加しました。

今年度の研修修了者と研修内容は下記のとおりです。

令和4年度市町村林務担当職員研修修了者名簿

| NO. | 氏 名 | 所 属 | 備考 |

| 1 | 城山隆志 | 瀬戸内町農林課 | |

| 2 | 市山太一朗 | 与論町産業課 | |

| 3 | 戸川誠 | 西之表市農林水産課林務係 | |

| 4 | 大坪直紀 | 南九州市耕地林務課 | |

| 5 | 丹羽春貴 | 宇検村産業振興課林道係 | |

| 6 | 古島幸夫 | 宇検村産業振興課林務係 | |

| 7 | 村岡隆治 | 伊佐市林務課林政係 | |

| 8 | 豊島正季 | 喜界町産業振興課 | |

| 9 | 角野勝行 | 鹿屋市林務水産課 | |

| 10 | 美座勇作 | 大崎町農林振興課林務水産係 | |

| 11 | 新平裕一 | 大崎町農林振興課林務水産係 | |

| 12 | 亀田尚宏 | 湧水町産業振興課 | |

| 13 | 上新原玲旺 | 湧水町産業振興課 | |

| 14 | 福丸一弥 | さつま町耕地林業課薩摩耕地林務係 | |

| 15 | 大野晃平 | さつま町耕地林業課林業振興係 | |

| 16 | 川崎勝也 | 屋久島町産業振興課 | |

| 17 | 下萩耕平 | 屋久島町産業振興課 | |

| 18 | 川口一歩 | いちき串木野市農政課農林係 | |

| 19 | 所崎慎也 | 阿久根市水産林務課 | |

| 20 | 川畑直紀 | 垂水市農林課林務耕地係 | |

| 21 | 田上 康 | 垂水市農林課林務耕地係 | |

| 22 | 黒岩大寛 | 枕崎市農政課耕地林務係 | |

| 23 | 高梨七海 | 大和村産業経済課 | |

| 24 | 右田勝広 | 出水市農林水産整備課林務水産係 | |

| 25 | 山上雄資 | 出水市農林水産整備課林務水産係 | |

| 26 | 藤本 修 | 奄美市農林水産課管理係 | |

| 27 | 萩原安信 | 姶良市農林水産部林務水産課 | |

| 28 | 野添項太 | 姶良市農林水産部林務水産課 |

令和4年度市町村林務担当職員研修カリキュラム

場所 自治会館会議室(402号)

| 月 日 | 時間 | 研修項目 | 講師 |

| 4月14日(木) | 10:00~10:10 | 開講式、オリエンテーション | 森と木の研究所 |

| 10:10~11:00 | 森林・林業の概要 | 森と木の研究所 技術士(森林・建設)大坪 弘幸 |

|

| 11:10~12:00 | 森林林業の現状と課題 | 環境林務部次長 中薗 宏和 |

|

| 12:00~13:10 | 昼食、休憩 | - | |

| 13:10~14:00 | 森林の育成と施業 | 森と木の研究所講師 寺師 健次 |

|

| 14:10~15:00 | 森林保護、有害鳥獣駆除 | 森と木の研究所講師 辻 稔 |

|

| 15:10~16:00 | 木材の利用 | 大和木材株式会社 取締役社長 吉崎和穂 |

|

| 16:10~17:00 | 木材生産と基盤整備 | 林材協会専務理事 技術士(森林)堂込 清文 |

|

| 4月15日(金) | 9:10~10:00 | 特用林産とは | 森と木の研究所講師 三窪 等 |

| 10:10~11:00 | 木材とは何か | 鹿児島高専客員教授 技術士(森林)遠矢良太郎 |

|

| 11:10~12:00 | 公有林をもつ意義と活用 | 曽於市農林振興課 課長補佐 国武 次宏 |

|

| 12:00~13:10 | 昼食、休憩 | - | |

| 13:10~14:00 | 森林法と市町村林務行政 | 鹿児島大学農学部教授 枚田 邦宏 |

|

| 14:10~15:00 | 森林林業とSDGs | 森と木の研究所 技術士(森林・建設)大坪 弘幸 |

|

| 15:10~16:00 | 国土保全と治山 | 鹿児島大学非常勤講師 博士(農学)・技術士(森林)井内 祥人 |

|

| 16:00~16:10 | 閉講式 | 森と木の研究所 |

TEL/FAX 099-264-1883

TEL/FAX 099-264-1883